さて、

最近考古学の分野で日本人が大いに活躍しています(ペルーのシクラス遺跡の発掘→五大文明?)が、これもまた大発見ですね。

さて、

最近考古学の分野で日本人が大いに活躍しています(ペルーのシクラス遺跡の発掘→五大文明?)が、これもまた大発見ですね。

さて、

最近考古学の分野で日本人が大いに活躍しています(ペルーのシクラス遺跡の発掘→五大文明?)が、これもまた大発見ですね。

さて、

最近考古学の分野で日本人が大いに活躍しています(ペルーのシクラス遺跡の発掘→五大文明?)が、これもまた大発見ですね。

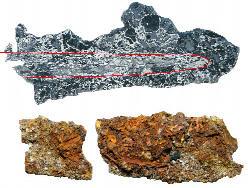

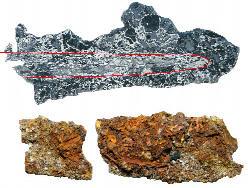

2009.3.26に中近東文化センターのアナトリア考古学研究所メンバが2000年にトルコのカマン・カレホユック遺跡で発掘した小刀のような鉄器と鉄滓(鉄を加工する際に出るくず)、鉄分を含んだ石などです。これらは鉄の生産が行われ使用されていたという証拠であり、その地層は紀元前2100-1950年のもの。鉄を発明したのはヒッタイト帝国というのが定説ですが、その時期は 紀元前1400-1200年であり、大幅に年代が更新されます。

後世の地層から落ち込んでしまう可能性も考えられますが、今回は同じ年代の地層から原料や加工段階の異なる鉄が発見されており、この遺跡における鉄の加工が行われていたことに確証が持てたとのこと。

ま、しかしながら、ヒッタイト帝国が存在した同じ場所であるアナトリア半島にある遺跡であり、この地域独自の技術であることには変わりはないです。なーんと、600年近くも起源が遡ることになります。

同センター長の大村 幸弘氏は、”鉄器はアナトリア半島で独自に使用が始まり、後に北方から侵入してきたヒッタイトに受け継がれ、ヒッタイト人がそれを武器に利用すると共に秘密とし他の文明への技術流出を防いだことによりオリエントで覇権を握った”と語っています。今後の発掘が楽しみですね。

ピラミッドはいまだに多くの謎が存在しますが、その中の一つが解かれたかもしれません。2007.3.30にフランス人の建築家ジャン・ピエール・ウーダン(Jean-Pierre

HOUDIN、http://www.construire-la-grande-pyramide.frを参照)氏が提唱したピラミッド建設方法の新説です。驚くべき方法ですが、実に論理的で無駄がなく、納得!って感じです。今後検証が進んでいって確証が取れるといいですね。ちなみに、その説を裏付けるピラミッド側部の窪みの写真がこれです。俺もピラミッド見たとき”なんだろうこれ?”って思ったの覚えてます。そんとき気づいてれば・・・なんて、まあ無理でしょうが。

ピラミッドはいまだに多くの謎が存在しますが、その中の一つが解かれたかもしれません。2007.3.30にフランス人の建築家ジャン・ピエール・ウーダン(Jean-Pierre

HOUDIN、http://www.construire-la-grande-pyramide.frを参照)氏が提唱したピラミッド建設方法の新説です。驚くべき方法ですが、実に論理的で無駄がなく、納得!って感じです。今後検証が進んでいって確証が取れるといいですね。ちなみに、その説を裏付けるピラミッド側部の窪みの写真がこれです。俺もピラミッド見たとき”なんだろうこれ?”って思ったの覚えてます。そんとき気づいてれば・・・なんて、まあ無理でしょうが。

これまでピラミッドは直線傾斜路や螺旋傾斜路を用いて建造されたというのが定説でした。しかし直線傾斜路では人力で2.5t程度の石灰石を人力で引き上げることが出来る傾斜角5°(このときそりの摩擦力がないとしたら引っ張りあげるための力は218kgf、摩擦力まで考えても現実的な数値ですね)にするとピラミッドの高さ147mに対し、最終的に1680mもの遠方まで傾斜路を作らなければならず、500m程離れた場所にある石灰石の石切り場から考えると動線に無理がある。また螺旋傾斜路は建設中にピラミッドの稜線を傾斜路そのものが覆ってしまうため正確な測量が出来ずに稜線が曲がってしまうリスクがあったり、そもそも砂嵐等があると作業にならないためヘロドトスが記しているような20年という短い建設期間を達成する(320万個の石からなるとされており、一日12時間労働だとして単純平均で99秒に1個運ぶ計算)のは不可能だと指摘されています。

これに対しウーダン氏が唱えた説は内部トンネル説。ピラミッドの内部にトンネルを作り、そこを木製のそりを使って運び上げたというものです。確かにこの方法だとあの強烈な太陽の光と猛烈な暑さ(ギザでは平気で50℃くらいになります。数十分外にいたら喉がからからになります)の場所でも大半が日陰で作業でき、たとえ砂嵐が起こったとしても

さほど支障なく作業が進められるはずです。彼はピラミッドの側壁に見える斜めの白くなった場所を見つけたこともこのことを気づいたきっかけになったとか、うーん私も気づくべきだった。あ、ちなみにウーダン氏がこの新説を考え始めたのが1999年だとか。ほんと最近ですね、なんか悔しい・・・。

これに対しウーダン氏が唱えた説は内部トンネル説。ピラミッドの内部にトンネルを作り、そこを木製のそりを使って運び上げたというものです。確かにこの方法だとあの強烈な太陽の光と猛烈な暑さ(ギザでは平気で50℃くらいになります。数十分外にいたら喉がからからになります)の場所でも大半が日陰で作業でき、たとえ砂嵐が起こったとしても

さほど支障なく作業が進められるはずです。彼はピラミッドの側壁に見える斜めの白くなった場所を見つけたこともこのことを気づいたきっかけになったとか、うーん私も気づくべきだった。あ、ちなみにウーダン氏がこの新説を考え始めたのが1999年だとか。ほんと最近ですね、なんか悔しい・・・。

ちなみに、もう少し詳しく言うと、1/3までの高さは直線傾斜路(この場合傾斜路の長さは560m、石切り場の場所とほぼ一致します)で建設し、そこから内部にトンネルを作りながら積み増ししていくというもの。このときの傾斜勾配は4°(引き上げ荷重は174kgf、より少人数での引き上げが可能ですね)であり、4角に作られた広場(さっきの窪み)で引き上げ方向を90°スイッチしてまた引き上げていくというもの。加えて直線傾斜路の一部は石灰石で作っておいて、最終的には建設資材に転用したといいます。いやー、ウーダン氏やりますね、っていうか、エジプト人はよくこんな方法思いつきましたね。

1986年から2年間にわたりフランスの研究隊がピラミッドの内部構造を調査するため714箇所にわたり重力場測定を実施、その際の報告にピラミッド内部に螺旋状の空間(低密度部分)があることを報告しており、これもウーダン氏の説を裏付ける事実の一つです。

1986年から2年間にわたりフランスの研究隊がピラミッドの内部構造を調査するため714箇所にわたり重力場測定を実施、その際の報告にピラミッド内部に螺旋状の空間(低密度部分)があることを報告しており、これもウーダン氏の説を裏付ける事実の一つです。

なお、彼は重力軽減の間に使われている巨大な花崗岩(ちなみにナイル川を1000kmも遡ったアスワンで取れたものを運んできたとか、恐るべしエジプト人)の運搬方法にも触れています。これらの石の重量は60tにもなり、またトンネル方式ではより大きなトンネルが必要となってしまい、かつ4角での方向転換が出来ないので別の方式が必要だと。で彼が思いついたのがエレベータ方式。持ち上げる石の反対側に錘(おもり、いわゆるカウンターバランスってやつです。エレベータのかごがないときに奥の方で黒い板みたいなのが動いているの見たことないですか?あれです。ちなみにエレベータ用のカウンタバランスは1853年にフロスト・ストラト氏によって発明?されました。再発見?ですかね)を設置して荷重を軽減するという方式。

んで、この説のすごいところが、何かと不思議が多い大回廊に説得力のある説明を加えたところです。この通路はカウンターバランス用の台車を動かした通路であるというものです。その証拠として、通路の石の内側に擦り傷があり、黒変している(重量物運搬時に摩擦軽減で使用した潤滑油の跡と考えている)・7cmの段差で近接していく側壁の3段目だけ角が削れている・26°という人が歩くには向かない急勾配(ちなみにこの傾斜で得られる荷重はウエイト重量の40%程度になる)を挙げています。で、そのような引き上げがレバノン杉とナツメヤシのロープで現実的に可能かを構造計算を用いて実証しました。

ま、ただ個人的にこっちは無理があるかなと思います。ウーダン氏の論文を直接見たわけではないのではっきりしたことは言えませんが、60tの石を45°方向に引き上げたとすると荷重は42tfとなり、26°傾斜でカウンタマスを使うと97tもの石が必要になる、無理っしょ。恐らく彼の説では滑車も使うことでこれをクリアするということになっているのではと思います。

ここは別の説明が必要かもしれません、で、考えてみました。さて、重力軽減の間は地上から50-70mにかけて花崗岩が積まれています。この50mという高さ、そう、直線傾斜路が引かれていた高さ(正確に1/3として49mです)と同じです。ということは、花崗岩も直線傾斜路で持ち上げたんではないでしょうか!ちなみに5°の傾斜として5.2tfの荷重となります。で、これを大回廊のカウンタマスを補助として引っ張った。であれば、12tのカウンタマスで釣り合わせることが可能です。ま、でもまだ重い。というのも、次の花崗岩を引き上げる前にカウンタマスを引き上げないといけない。12t持ち上げるのはまた大変でしょ。これはいくつかに分けるで解決。例えば1t毎に12個あれば12tになって、引き上げるときは483kgfの荷重ですみます。運べそうですね。一個の幅が50cm位だとして12個で6m、大回廊の長さは46mなのでワンストローク40m、直線傾斜路の斜面の長さは563mなので、14回引き上げれば花崗岩は上まで引き上げられます。花崗岩を引き上げて固定、カウンタマスを引き上げてサイド接続し引き上げ、の繰り返し。

残る問題は直線傾斜路と大回廊が同じ方向にあるということ。ここで、滑車を一つ使います。直線傾斜路を大回廊の上まで延長しておく。で、直線傾斜路を大回廊の間に滑車を用意する。そうすると、カウンタマスが上部にあるときはより強い力が得られて、下に下がりきるとマスがバランスするという、なんと人が触ることなく花崗岩を動かして、上昇と共に減速、40m動いたところで止まるなんていうすごい搬送が出来ちゃいます。大回廊の高さが高いのもここが原因かも。重力軽減の間を積み上げるにつれて高さが高くなるので直線傾斜路の一部を傾斜を急にしていく必要があります。このためには滑車の位置が大回廊の床の延長上にあるよりは上方にずれていたほうが有利です。細かな計算をしてみないとなんともいえませんが、分割したカウンタマスをつなげていくに連れて勝手にずるずると持ち上がる機構は可能だと思います。すごー。ちなみに、この状況で13個のカウンタマスを使うと、花崗岩を固定することなく1個ずつカウンタマスを引き上げることで連続的に引き上げることが出来ます。それに、この方法は重力軽減の間を積み上げている間ずっと使えます。ウーダン氏の方法ではチョイまずいところがあるんですよね。をー、すげー、おもしろい!ちゃんと検証してみたいですね。

なーんか、思わず語ってしまいましたが、ほんとにわくわくしますね。

これも驚きましたね。なんと、エフェスにある墓がクレオパトラ:Cleopatraの妹、アルシノエ:Arsinoeのものである!とのこと。オーストリア科学アカデミーのヒルケ・テュアー(Hilke Thure)博士の研究チームが2009.3.15に発表、世紀の発見といわれている。もともと1929年に同じ墓が発掘されてはいたが、アルシノエとの見解が出されたのはこれが初めて。

この特定の仕方が見事。

法医学者が骨盤の形状から女性(当時は男性中心の社会であり、女性が町の中央に埋葬されているのはこの墓だけらしい。したがって相当高貴な生まれであったことが予想される)であり、かつ炭素年代測定法でクレオパトラと同年代に生きていたことを特定。身長は154cmと当時としては大きく、骨が細い(通常体重に比例して太くなる)ことから長身で細身の女性であることがわかった。また、栄養不足などの成長不良の痕跡であるハリス線が全く見られず、裕福な生活をしていたことが推定される。

そして墓の残骸を3D-CGを駆使して再構築したところ、8角形の屋根を持ち頂上部にピラミッドを持つ15mにもおよぶ建築物であったことが判明。この8角形の建築物というのは当時としては珍しくアレキサンドリア(当時のエジプトの首都はアレキサンドリアにあった)を象徴した形状だったらしい。実は世界七不思議のひとつ、アレキサンドリアにあったファロスの灯台もこの8角形構造を持っていたことが知られている。

これらの事実からこの女性がクレオパトラの妹のアルシノエではないかと推定、さらなる調査が行われた。

となると、彼女の顔の復元、美人かどうかに注目が集まる。彼らはイギリスの専門家に依頼し、彼女の顔の復元に着手。残念ながら頭蓋骨は1929年のドイツの考古学者の発掘で持ち出され現在は行方不明。しかしながら、当時の詳細な測定データと4方向からの写真が残っており、それらのデータを元に再現が試みられた。この作業の中で判明した事実が、鼻の付け根が高い(ヨーロッパ人種の特徴)と後頭部が張り出した(アフリカ系、特に古代エジプト人の特徴)というものであり、彼女がアフリカ系とヨーロッパ系の混血であることがわかった。当時のエジプトはギリシャ人の王朝、いわゆるプトレマイオス朝(マケドニア系ギリシャ人で兄弟姉妹での結婚を繰り返しエジプト人と結婚することはなかったといわれていた)であったが、彼女は純粋なヨーロッパ系ではないことが推測される。だとしたら、クレオパトラも混血だったはずである。これまでのクレオパトラが白人だったという定説を覆す大発見である。ハーフは美男美女であることが多い。クレオパトラもそうだったに違いない。ちなみに、右がその復元CG。んー、きれいかも・・・。ま、姉妹で顔違うことは往々にしてあるしね。

となると、彼女の顔の復元、美人かどうかに注目が集まる。彼らはイギリスの専門家に依頼し、彼女の顔の復元に着手。残念ながら頭蓋骨は1929年のドイツの考古学者の発掘で持ち出され現在は行方不明。しかしながら、当時の詳細な測定データと4方向からの写真が残っており、それらのデータを元に再現が試みられた。この作業の中で判明した事実が、鼻の付け根が高い(ヨーロッパ人種の特徴)と後頭部が張り出した(アフリカ系、特に古代エジプト人の特徴)というものであり、彼女がアフリカ系とヨーロッパ系の混血であることがわかった。当時のエジプトはギリシャ人の王朝、いわゆるプトレマイオス朝(マケドニア系ギリシャ人で兄弟姉妹での結婚を繰り返しエジプト人と結婚することはなかったといわれていた)であったが、彼女は純粋なヨーロッパ系ではないことが推測される。だとしたら、クレオパトラも混血だったはずである。これまでのクレオパトラが白人だったという定説を覆す大発見である。ハーフは美男美女であることが多い。クレオパトラもそうだったに違いない。ちなみに、右がその復元CG。んー、きれいかも・・・。ま、姉妹で顔違うことは往々にしてあるしね。

カエサルを誘惑し、カエサル亡き後はアントニウスを誘惑したといわれるクレオパトラ。8ヶ国語を自由に使いこなし、政治や文化に長けていた絶世の美女というのが彼女のイメージではないだろうか(ちなみに、歴史家プルタルコスの記述には彼女は必ずしも絶世の美女ではないとある。そこそこ魅力的な容姿と、それ以上にかもし出す優雅さや穏やかさこそが彼女の真の魅力であったと。)。そこは否定しないけど、アルシノエとの確執を知ることで彼女の別の 一面を知ることになる。

彼女は共同ファラオであった弟のプトレマイオス13世(ちなみに夫でもある!なお、結婚してるのにカエサルの愛人になってこのプトレマイオス13世を激怒させ彼が命を落とすことになるナイルの戦いの一要因を作る。またカエサルとの子供カエサリオンを設ける一方、別の弟プトレマイオス14世とも結婚し共同統治を行っている。もうめちゃめちゃ。)を幽閉し、全実権を掌握してしまう。また、カエサルと組みローマとの同盟政策をとるが、それに反抗した勢力に担ぎ上げられたプトレマイオスとアルシノエと争う。結果プトレマイオスは戦死し、アルシノエは市中引き回しのうえエフェソスに送られた。本来は殺されるところであるがカエサルが恩赦を与え、アルテミス神殿に幽閉したのである。アルテミス神殿は聖域 であり神の家、当時は政治犯・宗教犯を安全にかくまうために使われており、アルシノエはこのことにより政治から完全に切り離されると共に安全を確保されたはずであった。これに対し、クレオパトラはカエサル亡き後アントニウス(アルテミス神殿にかくまわれたアルシノエを殺害するためには実力者の後引きが必要だった)に働きかけ、アルシノエを毒殺したという。

アルシノエの遺骨には外傷もなく、殺害された証拠(例えば砒素による殺害の場合、骨に痕跡が残る)も見つからなかった。また先述のハリス線がないことから長期にわたり病床に付していたような痕跡もない。このような場合の死因としては急性毒による毒殺が可能性として高く、彼女が毒殺されたことが裏付けられるという。このことは唯一フラウィウス・ヨセフスの「ユダヤ古代誌」に記述があっただけであったが、これらの事実がこの記述と一致するとされる。ちなみに、アルシノエが殺害されたのは16歳だった。

そのクレオパトラ自体も、39歳にして自分の胸を毒蛇にかませ自害する。ちなみに、アントニウスはオクタビアヌスがアレクサンドリアに攻め込んだ際クレオパトラの自殺の誤報を聞き自刃したという。そ の後アントニウスはクレオパトラの元に連れて行かれ、彼女の腕の中で息絶え、それを追うようにして彼女も自殺した。骨肉の権力争いにまみれた人生だった、といえよう。

ま、でもエフェソス、アルテミス神殿、ファロスの灯台。点と点が線でつながった感じがする古代史ファンにはたまらない発見ですね。