![]()

| 意外と知られていないと思いますが、トルコにはキリシャ時代から現代のイスラム教まで幅広い遺跡があります。食べ物もおいしいし、驚くほど親日的な国でもあります。 是非是非。 |

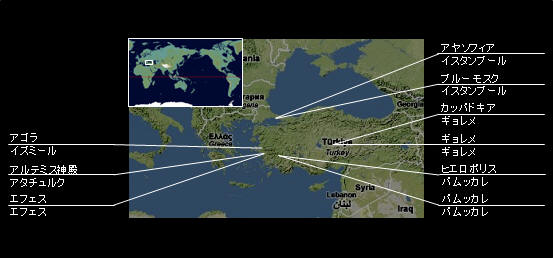

| アゴラ | トルコ |

| 紀元前1000年ごろにアイオリス人により建設されたイズミル(現在でもトルコ第3の都市)の中心部にある古代ローマ時代の遺跡。イズミルはイオニア同盟を始め、古代からペルシャ・アレキサンダー大王時代・ローマ・ビザンチン帝国・オスマン帝国を通じて重要な国際商業都市であった。1919年には第1次世界大戦のごたごたに乗じたとはいえギリシアに占領されており、それからもこの地域の重要性が分かる。 |

|

| アゴラとは”市場”の意味で数多くのギリシャ・ローマ遺跡に見られる。が、この遺跡はその中でも保存状態がいいことで有名。決して大きな遺跡ではないが、訪れる価値はある。 |

|

|

|

| Access イズミルの市内のど真ん中にある。すぐ横に駐車場があるので車でいくか、バスで近くの大通りまでいって歩くか。いずれにせよアクセスするための路地の入り口が分かりにくいため要注意。 |

| アルテミス神殿 | トルコ |

| 建立当時は高さ19m合計127本にも渡るイオニア式の円柱からなる壮麗な建築物であり、世界7不思議の一つでもあった。しかしながら現在は一つの円柱が復元されているのみである。 |

|

|

最古の建設は紀元前700年ころとされている。何度も破壊と再建が繰り返されてきたが、313年のミラノ勅令によってキリスト教が公認されると共に異教破壊・教会の資材確保のために破壊されてしまった。 正直言うと、期待しすぎると残念な遺跡。世界7不思議であったことを知った上で行っときましょう。在りし日の姿が壮大だったことは偲べます。ま、エフェスはお勧めなので、近いですし是非行っときましょう。 |

|

|

|

| Access イズミールから約50km、1-2時間でつく。エフェスの遺跡からは10分ほど。 |

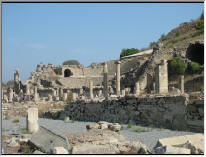

| エフェス | トルコ |

エフェソスともいわれるイオニア人に建設された古代都市。紀元前1200ころから存在し、紀元前6-3世紀に最盛期を向かえ、その人口は25万人に達したといわれている。もともとは港湾都市であり、港の施設も遺跡の中には残っているが、現在は土砂の堆積によりかなり内陸部に位置する。 アレキサンドリア・ベルガモと並ぶローマの3大図書館の一つであるセリシウス図書館があった。今でも建物の玄関部が残っている。 |

|

現在残っている遺跡はローマ時代のもの。典型的なローマ遺跡ではあるが、衛星都市としての規模では最大級のものの一つ。一通り通り過ぎても2時間、遺跡全体をめぐるのであれば5-6時間は必要。 キリスト教の布教が比較的早かったとされ、4世紀以降ではキリスト教の公会議が何度もこの地で行われている。さらには聖母マリアが余生を過ごした地といわれており、近くのビュルビュル山の頂上に”聖母マリアの家”もある。 |

|

|

|

|

|

| Access イズミールから約50km、1-2時間でつく。アタチュルクの町から10分ほど。遺跡の周りは何もないので、食事等はアタチュルクで。”聖母マリアの家”はアタチュルク経由で10km弱。 |

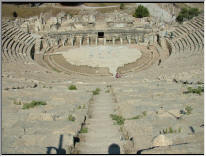

| ヒエラポリス | トルコ |

|

パムッカレの石灰棚の頂上部にある、”聖なる都市”という名を持つローマの遺跡。ローマ帝国の温泉保養地として栄えた。世界遺産としての価値は自然遺産よりは文化遺産、すなわちこの遺跡の方が高いといわれる。 劇場・アゴラ・公衆浴場・住居跡などが残り、また都市部に続くネクロポリス(共同墓地)は保存状態のよい墓(年代ごとに様々な様式の墓・石棺があり興味深い)が多数存在する。特にハドリアヌス帝に建築されたという劇場は素晴らしい。 |

|

高台にある都市であり、飲み水が少なかったためローマの優れた灌漑技術に支えられていた都市である。パムッカレに流れ込む温泉は生活水としては適さない。 14世紀にあった大地震で破壊され廃墟と化した。 |

|

|

|

|

|

| Access デニズリから車かバスでアクセス、19km。デニズリには長距離バス・飛行機・電車で移動。パムッカレの石灰棚から徒歩で上がるか、遺跡ゲートからネクロポリス経由(30-60min)で歩く。 |

| ギョレメ/カイマクル | トルコ |

いずれもエルジェス山、ハサン山の火山灰の堆積により形成されたカッパドキアにある遺跡。凝灰岩を掘り込んで作りこまれている。 ギョレメの数箇所で野外博物館としてキリスト教の洞窟修道院(リンゴの教会・バルバラ教会・バジル教会・蛇の教会・暗闇の教会などギョレメだけで30ヶ所、その他の地域も含め1000を超えるといわれている。7-11世紀に作られた)を目にすることが出来る。ギリシアにあるフレスコ画に匹敵するレベルのフレスコ画が数多く残されており、”カッパドキア様式”といわれている。多くのフレスコ画でキリストや使徒の目や顔が破壊されているが、これらは偶像崇拝を禁止しているイスラム教徒が削り取ったもの。 |

|

|

|

| カイマルクは地下8層構造(ただし、未公開・未発掘部分は20階あるともいわれる)で15000人程度の人が生活できたという。通気口の深さは1500mに達し、居室・ホール・教会・墓地・炊事場・食物貯蔵庫など都市機構が全て揃っていたといっても過言ではない。ローマの迫害を逃れてこの地にたどり着いたキリスト教徒により建築された(彼らが訪れたときに既にあったという説もあり、実際はヒッタイト人が作ったともいわれる)といわれている。各小部屋をつなぐトンネルには各所に円盤状の遮蔽扉(円盤状の石)があり、確かにシェルタ的要素があったようである。 |

|

| 実はこのエリアにはカイマルク以外にもデリンクユ、ギョズデン、オズコナーク、マブルージャンなど30箇所を起こす地下遺跡(一部の都市はさらに数kmに渡る地下トンネルで連結されている)が確認されており、その収容人数は10万人といわれる。問題はこれだけの洞窟をなぜ作ったかという理由。また、これだけの規模の遺跡があるにもかかわらず生活用品など生活していた跡が見つかっていないのも謎を深める。 |

|

|

|

|

|

| Access 近郊のカイセリに空路か鉄道で。長距離バスの人はカエサリ近くで乗換えが必要な場合があるので注意。イズミルからパムッカレ経由でギョレメまでのルートは遺跡が点在しているので、車で走破するというのもありです。 |

| アヤソフィア | トルコ |

ブルーモスクに隣接する博物館。東ローマ帝国時代に正統派のキリスト教大聖堂として建立された。ビザンチン様式の最高傑作といわれている教会であるが、オスマン帝国においてモスクに転用された。4本のミナレットはオスマン帝国時代に追加で建設されたものである。 |

|

|

アヤソフィアというのは”聖なる叡智”という意味。ギリシャ語ではハギア・ソフィアと呼ばれている。1453年にオスマン帝国に占領された直後にモスクへ転用されるまでに何回も再建・修復されている。内部の壁面は大理石と金地のイスラミックモザイク、漆喰で覆われているが、一部の漆喰ははがされキリスト教時代のモザイクを見ることが出来る。 オスマン帝国では皇帝が金曜礼拝で訪れるなど格式の高いモスクとして扱われていた。とはいえ、この教会の歴史を考えると現存することは奇跡に近い。 |

|

|

|

| Access ブルーモスクと対面した位置にある。ブルーモスクとトプカプ宮殿の間で、それぞれから徒歩5分ほど。 |

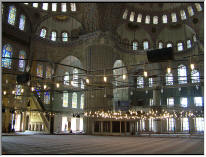

| ブルーモスク | トルコ |

オスマン帝国のスルタン・アメフト1世によって建立された世界で最大規模のモスクの一つ。現代の世界7不思議に挙げられている。6本のミナレットを許された唯一のモスクである。 一見しただけでアヤソフィアの建築様式(といってもイスラム時代に多数の増改築が行われており、純粋なビザンチン様式とも異なる)の影響を受けていることが分かる。特に外観に関しては一般的なイスラム教建築と趣が異なっている。 |

|

|

外装の青いタイル、内装の白を基調としたタイルはいずれもトプカプ宮殿などにみられるイズニク製であり、ステンドグラスの鮮やかな色彩と境内に照らされる裸電球の光と相まって荘厳な空間を作り出している。 イスラム教のモスクは一般的にはイスラム教徒でなければ入れない場所が多く、観光地化されているモスクは別として、実際にジャーミー(礼拝)が行われているモスクであるにもかかわらず立ち入ることができる数少ない場所である。金曜礼拝やその他の礼拝時間(ホテルで聞いたら教えてくれる)を避けて訪れよう。 |

|

|

|

| Access イスタンブールの旧市街側、エミノニュ区スルタンアフメト地区にある。新市街からはバスやトラムを利用するとよい。トラムは本数も多く、この地区の移動に便利。 |